Richtig zitieren – eine wissenschaftliche Grunddisziplin

Korrektes Zitieren in wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist erst in den letzten Jahren stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Vorgaben zur Zitierweise und die Möglichkeiten zur Kontrolle sind gefühlt exponentiell angestiegen. Die Kernfragen, die beim wissenschaftlichen Zitieren zu beachten sind, drehen sich einerseits darum, wann zitiert wird, und andererseits um die korrekte Form. Diese beiden wichtigen Punkte möchte ich in diesem Blogbeitrag in kompakter Weise beleuchten.

Warum ist Zitieren wichtig?

Mit der Angabe einer Quelle macht eine Wissenschaftler*in deutlich, das der ausformulierte Gedanke keine intellektuelle Eigenleistung ist. Wer nicht zitiert, riskiert die Aberkennung eines Titels, der aufgrund der wissenschaftlichen Arbeit verliehen wurde. Beispiele dafür finden sich besonders oft in den Reihen bekannter Politiker*innen. Prominente Fälle, in denen es zur Aberkennung des Doktortitels kam, sind Karl-Theodor zu Guttenberg, Silvana Koch-Mehrin, Annette Schavan, Franziska Giffey oder Bijan Djir-Sarai. Ihnen wurden Plagiate nachgewiesen und die wissenschaftliche Eigenleistung abgesprochen. Das Zeitalter der Digitalisierung macht es möglich, dass Plagiatsprüfungen heutzutage viel einfacher sind als vor der flächendeckenden Verfügbarkeit des Internets.

Ich habe meine Doktorarbeit 1997 abgegeben. Damals mussten wir uns unsere Literatur noch mühsam in der Bibliothek suchen, indem wir Mikrofiche-Aufnahmen unter dem Mikroskop gescannt haben. Digitalisierung war da noch ein Fremdwort. Eine Erleichterung war, dass unser Doktorvater jeden Monat eine Zusammenstellung der Abstracts von Neuveröffentlichungen aus den für unseren Arbeitskreis relevanten Fachzeitschriften erhielt. Analog – auf Papier.

Wann muss zitiert werden?

Starten wir mit dem wichtigeren der beiden Zitieraspekte, der sich kurz und knackig zusammenfassen lässt: Quellen sind immer dann anzugeben, wenn ein Sachverhalt formuliert wird, der nicht „auf dem eigenen Mist“ gewachsen ist. Punkt. Das kann recht mühsam sein und erfordert gerade beim Verfassen von theoretischen bzw. Grundlagen-Kapiteln, dass häufig in jedem Satz zitiert werden muss. Viele Institute oder Universitäten machen eigene Vorgaben dazu, wie häufig zitiert werden muss. Wenn in einem mehrzeiligen Abschnitt eine umfangreichere Quelle zusammengefasst wird, reicht es oftmals, am Ende des Abschnitts die Quelle zu nennen. Aber die Grundregel ist: Lieber einmal zu oft zitieren, als einmal zu wenig.

Wie muss zitiert werden?

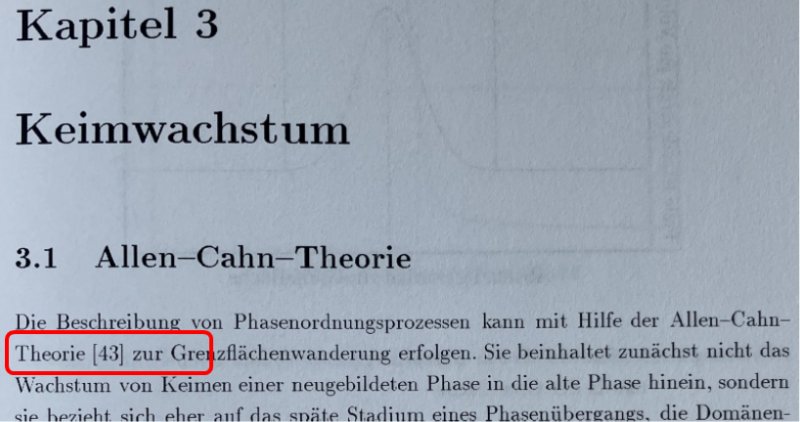

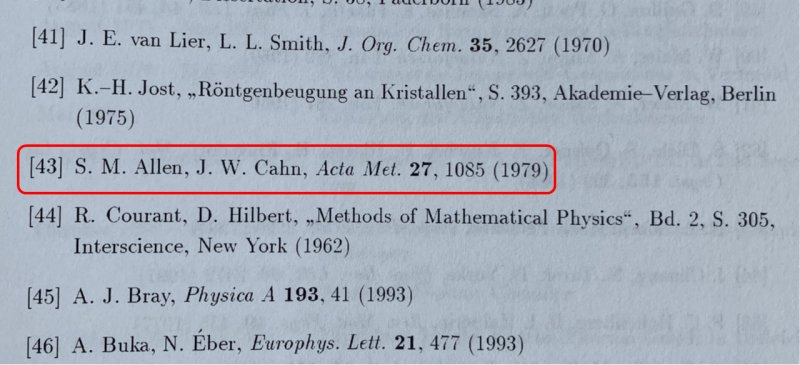

Auch hier lohnt ein Rückblick, wie es vor einem guten Vierteljahrhundert war. Als ich meine Dissertationsschrift eingereicht habe, gab es zwei wesentliche Vorgaben: Einheitlichkeit und Eindeutigkeit. Die genaue Gestaltung und der exakte Stil waren uns freigestellt. Man sieht an den Bildern, dass ich für meine Arbeit eine Zitierweise gewählt habe, die heute eher in Fachzeitschriften üblich ist. Die Quellen werden im Text nach Reihenfolge ihrer Nennung durchnummeriert. Und man sieht auch, dass eine Titelangabe des im Literaturverzeichnis zitierten Artikels nicht notwendig war, weil Zeitschrift, Band und Seitenzahl zur eindeutigen Identifikation der Quelle ausreichten.

Einheitlichkeit und Eindeutigkeit sind immer noch wichtige Grundsätze, aber die Vorgaben, die Unis und Institute heutzutage machen, gehen viel weiter. Die formal richtige Gestaltung einer Zitierung sowohl im Fließtext als auch im Quellenverzeichnis ist mittlerweile bis in die kleinsten Details geregelt.

Dass hier eine Entwicklung stattfinden musste, ist nachvollziehbar. Früher gab es nur drei Quellenarten: Zeitschriftenartikel, Buch oder Sammelband. Heutzutage sind Internetartikel, URLs, Software- und Multimedia-Quellen hinzugekommen. Der Wermutstropfen dabei ist jedoch, dass die Eindeutigkeit nicht einheitlich geregelt wird. Es gibt etliche Zitierweisen. APA6, APA7, Chicago, Deutsche Zitierweise, Harvard, IEEE und Vancouver sind die bekanntesten. Darüber hinaus entwickeln einzelne Bildungseinrichtungen und Fachzeitschriften eigene Zitierstile, die sie den Student*innen und Autor*innen vorgeben.

Ich persönlich finde es schade, dass sich die Vorgaben hier so stark aufgefächert haben und die Konzentration auf das Wesentliche verloren gegangen ist. Das ist kein Jammern im Sinne von „früher war alles besser“, sondern wirklich unnötige Bürokratie. Mittlerweile fließt die äußere Form der Arbeit – und die Zitierweise gehört dazu – mit bis zu 30 Prozent in die Note ein, abhängig vom Bildungsinstitut. Das sind einerseits „low hanging fruits“, die man als Verfasser*in einheimsen kann, andererseits ist es auch eine Abwertung des wissenschaftlichen Inhalts.

Praktische Tipps zum richtigen Zitieren

Bevor die Arbeit geschrieben wird, sollte selbstverständlich geklärt werden, welcher Zitierstil gefordert ist. Es lohnt sich auch, bei der Betreuer*in der Arbeit vorzufühlen, wie deren Einstellung zum Zitieren ist. Ist Einheitlichkeit das Leitprinzip oder geht es um pedantische Einhaltung aller Regeln? Tools wie Citavi gaukeln vor, dass der korrekte Zitierstil eingehalten wird. Das entspricht nicht meiner Erfahrung. Citavi ist fehlerbehaftet. Es kann sein, dass es in Zukunft besser wird, aber aktuell empfehle ich es nicht.

Meine Empfehlungen zur praktischen Implementierung von Zitaten und Quellen:

- Macht es von Beginn an gleich richtig.

- Kopiert euch von jeder Quellenart (Artikel, Buch, Sammelband, URL, Internetartikel, etc.) ein Muster in euer Literaturverzeichnis.

- Wann immer ihr im Fließtext eine neue Quellenangabe einflechtet, passt sie im Literaturverzeichnis nach Art der Muster direkt korrekt an. Das mutet zunächst umständlich an, erleichtert aber das Suchen im Dokument ungemein und erspart viel nachträglichen Korrekturaufwand.

- Benutzt so wenig wie möglich wörtliche Zitate, sondern benutzt eure eigenen Formulierungen. Wer paraphrasiert, macht deutlich, dass die Aussagen der Quelle verstanden wurden.

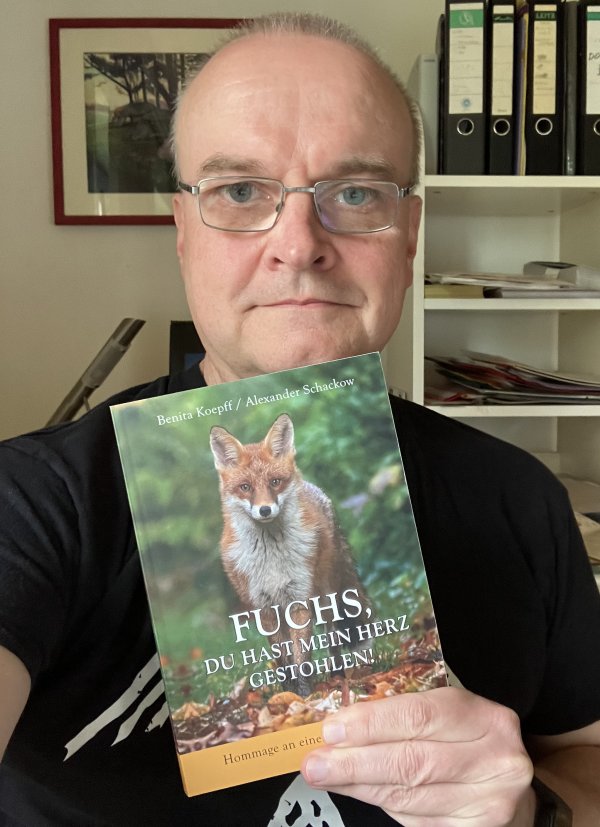

Ich bin freiberuflicher Ghostwriter und Lektor für Texte vom Roman über die Biografie und den Blogbeitrag bis zum Sachbuch oder Werbetext. Außerdem betätige ich mich als Coach für wissenschaftliches Arbeiten. Als promovierter Naturwissenschaftler (Chemiker) sind mir Struktur und Genauigkeit bei Texten aller Art wichtig. Aus meiner 20jährigen Berufserfahrung als Führungskraft und Projektleiter in der High-Tech-Industrie, die zeitweise auch Marketing-Aufgaben beinhaltete, weiß ich: Es braucht immer auch Storytelling, um eine Zielgruppe für ein Thema zu interessieren.