Ghostwriter oder Ghostwriterin – Ein Dasein im Schatten?

Viele prominente und auch nicht so prominente Persönlichkeiten veröffentlichen Bücher, die sie oft nicht selbst geschrieben haben. Wer auf die Dienstleistung des Ghostwritings zurückgreift und sich sein Buch auf diese Weise schreiben lässt, verschweigt dies gern. Dabei ist es absolut nichts Ehrenrühriges, eine Arbeit einer Person zu übertragen, die es mutmaßlich besser kann als man selbst. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, mein Auto selbst zu reparieren, weil ich davon überzeugt bin, dass das Ergebnis eine mittlere Katastrophe sein würde. Ich würde aber auch nie auf die Idee kommen, später zu behaupten, dass ich das Auto selbst repariert habe. Warum ist das beim Ghostwriting anders?

Die Sache mit dem Urheberrecht

Wer ein Buch schreibt, hat Rechte. Schreiben ist ein kreativer Akt und der Autor oder die Autorin eines Buches sind die Urheber. Als solche verfügen sie automatisch über Nutzungs- und Verwertungsrechte. Die Urheberschaft ist dabei nicht zu diskutieren. Nutzungs- und Verwertungsrechte können dagegen abgetreten oder in Lizenz vergeben werden. Wenn jemand einen Ghostwriter beauftragt, ein Buch zu schreiben, beispielsweise die eigene Autobiografie, ist der Ghostwriter mindestens mal Miturheber. Um die Biografie fertigzustellen, liefert der Auftraggeber Inputs zu Inhalt und Konzept und der Ghostwriter erledigt die Schreibarbeit, bringt dabei aber auch Kreativität und einen eigenen Stil ein. Es ist also ein Gemeinschaftsprojekt. Kommt das Buch allerdings auf den Markt, hat der Ghostwriter in der Regel sein Urhebernennungsrecht – nicht seine Urheberschaft – an den Auftraggeber abgetreten, der als alleiniger Autor in der Öffentlichkeit auftritt. Für die Abtretung der Urhebernennungsrechte bekommt der Ghostwriter als Gegenleistung eine Vergütung, entweder in Form einer Einmalzahlung oder einer Erfolgsbeteiligung.

Wer steht im Mittelpunkt?

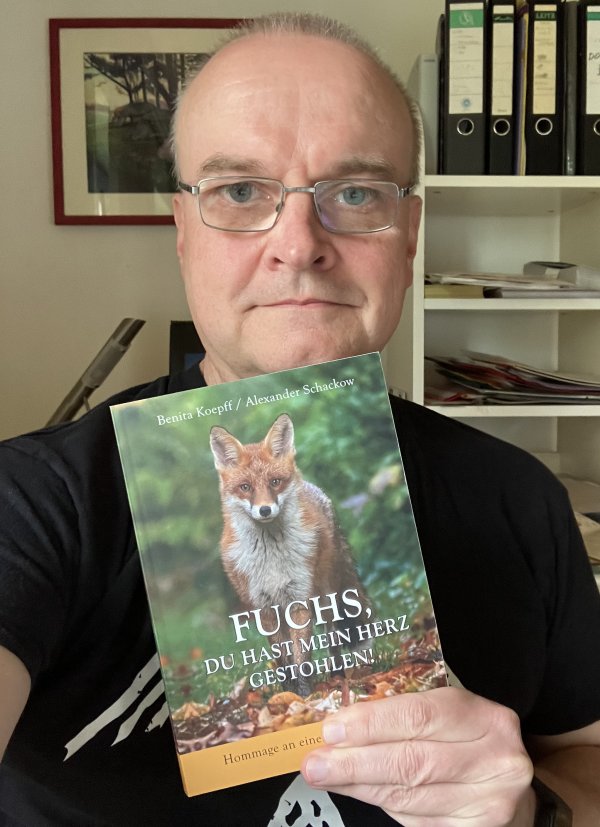

Prominente vermarkten ihre Person. Sie sind eine Marke. Wenn ein Schauspieler oder eine Politikerin eine Autobiografie herausbringen, dann kaufen die Leser das Buch, weil sie die Person interessiert, und nicht der potentielle Schreiberling, der die Sache zu Papier gebracht hat. Auch ich habe schon ein paar Autobiografien geschrieben (und zwar nicht meine eigene), darf das bis auf einen Fall aber nicht öffentlich kundtun. Auch ich trete üblicherweise meine Urhebernennungsrechte sowie etwaige Nutzungs- und Verwertungsrechte ab, werde dafür entlohnt und das ist grundsätzlich auch in Ordnung. Aber wäre es nicht trotzdem schön, den Ghostwriter an sich häufiger zu würdigen? Beispiele dafür gibt es und eines davon finde ich besonders schön.

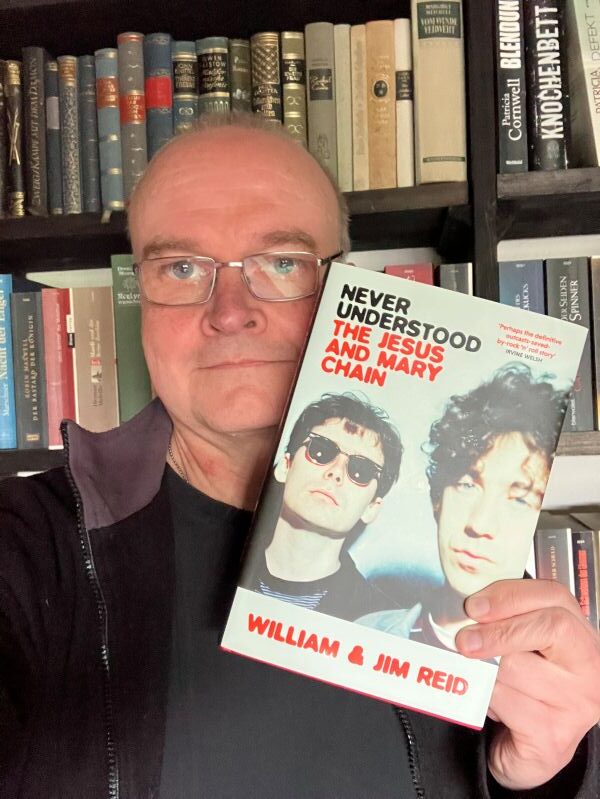

Ben Thompson und „The Jesus and Mary Chain“

2024 erschien „Never Understood“, die Autobiografie der Brüder William und Jim Reid. Ich schicke vorweg, dass ich nicht den Eindruck erwecken möchte, als ob ich die Biografie der beiden Reid-Brüder geschrieben hätte. Der Ghostwriter, der die Geschichte der beiden Gründer der ikonischen Band „The Jesus and Mary Chain“ schriftlich festgehalten hat, war Ben Thompson.

Das Buch „Never Understood“

Zum Buch selbst möchte ich auch ein paar Worte verlieren. Ich möchte nicht wissen, wie viele Interviewsitzungen es gebraucht hat, bis Ben Thompson alles Material zusammen hatte. Als großer Fan der Band war ich selbstverständlich gespannt, ob ich für mich neue Erkenntnisse herausfiltern kann. Auffallend ist zunächst einmal das Konzept, dass Jim und William sich im Wechsel zu denselben Themen äußern. Dabei pflegen sie durchaus voneinander abweichende Erinnerungen und vertreten unterschiedliche Einschätzungen sowie Meinungen. Das wird nicht von dritter Seite kommentiert, sondern einfach stehen gelassen. Hier wird der untrügliche Beweis geliefert, dass Wahrheit immer auch subjektiv ist. Inhaltlich kann ich viele Highlights benennen. Zum Beispiel habe ich mich immer gefragt, wie der radikale musikalische Stilwechsel vom ersten Album „Psychocandy“ hin zum zweiten Album „Darklands“ zustande gekommen ist. Das Buch liefert eine Antwort darauf. Auch die Hintergründe zur Trennung der Band Ende der 1990er Jahre und zum fragilen Wieder-Zusammenwachsen wurden ausführlich dargestellt. Die Überbetonung von Drogen- und Alkoholexzessen hat stellenweise genervt, gehört aber wohl unweigerlich in eine Rock’n’Roll-Biografie hinein. Wobei ich zugebe, dass die Episode mit Shane McGowan von den „Pogues“ wirklich lustig war. Gefallen haben mir auch die Betrachtungen zur Schüchternheit mit ihren verheerenden sozialen Konsequenzen. Außerdem habe ich endlich verstanden, warum Jim in einem frühen Interview so auf „Joy Division“ rumgehackt hat, obwohl er die Band verehrt. Fazit: Eine tolle Biografie mit vielen Aha-Momenten.

Ich bin freiberuflicher Ghostwriter und Lektor für Texte vom Roman über die Biografie und den Blogbeitrag bis zum Sachbuch oder Werbetext. Außerdem betätige ich mich als Coach für wissenschaftliches Arbeiten. Als promovierter Naturwissenschaftler (Chemiker) sind mir Struktur und Genauigkeit bei Texten aller Art wichtig. Aus meiner 20jährigen Berufserfahrung als Führungskraft und Projektleiter in der High-Tech-Industrie, die zeitweise auch Marketing-Aufgaben beinhaltete, weiß ich: Es braucht immer auch Storytelling, um eine Zielgruppe für ein Thema zu interessieren.