Bin ich adlig? – Projekt Ahnenforschung

Ein entfernter Cousin meiner Mutter hat mal gesagt: „In Gütersloh stammen alle Menschen von Karl dem Großen ab.“ Zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Anhaltspunkt, dass ich auch zu diesem Personenkreis dazugehören würde. Mich hat diese Aussage elektrisiert. Sie hat dazu geführt, dass ich mich noch intensiver in die Ahnenforschung vertieft habe, als es damals ohnehin schon der Fall war. Ich wollte diese Aussage beweisen.

Sachbuch in eigener Sache

Da ich mich jedoch erst für meine Vorfahren interessiert habe, als ich nicht mehr in meiner Kindheitsheimat – dem Teutoburger Wald – wohnte, habe ich zu diesem Zweck keine Kirchen- und Landesarchive aufgesucht, sondern mich auf Informationen beschränkt, die ich im Internet recherchieren oder durch persönliche Kontakte zusammentragen konnte. Vor etwa fünf Jahren hatte ich das Gefühl, dass meine Datensammlung einen gewissen Sättigungsgrad erreicht hatte. Deshalb habe ich die Ergebnisse in Buchform zusammengefasst. Da ich davon ausging, dass sich nur wenige Menschen für meine Ahnengeschichte interessieren, habe ich die Auflage auf fünf Stück begrenzt und die Exemplare in der Verwandtschaft verteilt.

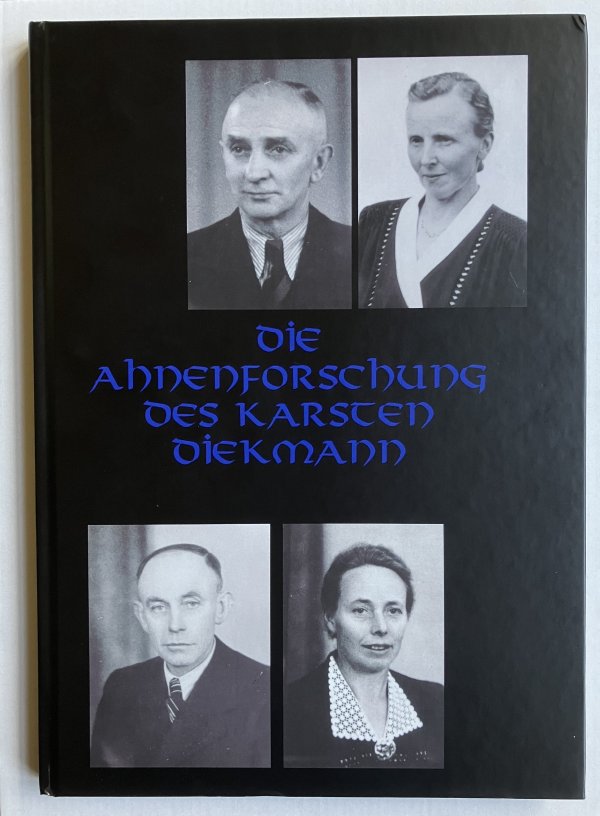

Ich hole das Buch häufiger aus dem Schrank und blättere darin herum. Auch wenn ich 2018 noch nicht wirklich als Schriftsteller tätig war, ist es doch so etwas wie mein erstes Sachbuch. Es ist zwar nur für mich und meine Familie geschrieben, aber der Rechercheaufwand, den ich dort hineingesteckt habe, kann sich schon sehen lassen. Auf dem Cover sind übrigens meine Großeltern abgebildet, von denen die letzte 1995 verstorben ist.

Das wichtigste Verbindungsglied

Wenn man weit genug zurückgeht, dann ist man mit jedem verwandt. Diese Binsenweisheit hat sich auch bei mir bewahrheitet. Ich konnte bei meiner Ahnenforschung herausfinden, dass ich mit der Wirtschaftsprominenz aus Ostwestfalen verwandt bin, z.B. mit den Familien Claas, Miele, Bertelsmann oder Storck (Oberwelland). Dafür musste ich nur 13 bis 15 Generationen zurückgehen und dann parallele Nachfahrenketten bis in die Gegenwart nachvollziehen.

Wenn es aber um die adlige Abstammung geht, dann ist Catharina von Mensen-Bruchhausen die Schlüsselperson in meiner Ahnenreihe. Diese Ahnin der 17. Generation wurde um 1465 geboren und war mit Jobst von Kanne zu Löwenstein verheiratet. Jobst konnte auf eine väterliche Ahnenlinie zurückblicken, die bis zu einem Henricus Kanne zurückreicht, der um die Jahrhundertwende des 12./13. Jahrhunderts gelebt hat. Der Sohn von Jobst und Catharina wird in diversen Quellen als Heinrich Kanne genannt Tofall bezeichnet. Der Beiname Tofall (= Zufall) deutet eigentlich auf eine illegitime Herkunft hin. Zur Ehe der Eltern gibt es widersprüchliche Angaben, weil manchmal nur von zwei, manchmal von bis zu neun Kindern die Rede ist. Entscheidend ist aber die Mutter. Sie taucht in der Ahnenreihe in zwei Zweigen auf, da ihre Ururgroßmutter eine Schwester des Ururgroßvaters ihres Ehemanns Jobst von Kanne ist. Ausgehend von ihr finden sich in der Ahnenreihe nun Vertreter des niederen Adels und je weiter man in die Vergangenheit zurückreist, desto prominenter werden die Namen.

Illustre Vertreter

Zu meinen prominenten Ahnen zählen ein paar skandinavische, speziell dänische Könige. Dabei sind unter anderem Waldemar I., Sven Gabelbart, Harald Blauzahn, Gorm der Alte mit seiner Frau Thyra „Danebod“ (die Zierde der Dänen). Zudem finden sich die Frankenfürsten der Karolinger, darunter Karl Martell und Kaiser Karl der Große, sowie die frühen englischen Könige in der Liste, darunter Alfred der Große und Edward der Ältere. Wo die ersten Engländer vertreten sind, dürfen die schottische Könige wie David I., Malcolm III., Duncan I. (der von Macbeth getötet wurde) und Konstantin nicht fehlen. Darüber hinaus finden sich schwedische, italienische und französische Könige und Edelmänner. Auch frühe bayrische Herzöge und Langobardenführer sind vertreten.

Auch Widukind von Sachsen, der große Widersacher von Karl dem Großen, taucht in der Ahnenreihe auf, und es gibt einen Übergang zu den deutschen Kaisern aus dem Ottonengeschlecht. Weil sich gerade am Beispiel der Ottonen zeigt, dass innerhalb des europäischen Adels fast grenzenlos geheiratet wurde, ist es auch nicht verwunderlich, dass es Verbindungen zu byzantinischen Kaisern in der Ahnenreihe gibt, von wo aus es nur noch ein kleiner Schritt zum legendären abassidischen Kalifen von Bagdad Hārūn ar-Raschīd ist. Der ist wiederum ein Abkömmling von al-Abbas, einem Onkel des Propheten Mohammed.

Logische Erklärung

Ich habe bei den meisten mittelalterlichen Verwandtschaftsbeziehungen darauf geachtet, immer mindestens zwei unabhängige Belege zu finden. Trotzdem gibt es Restzweifel. Manchmal mag nicht klar sein, ob es sich um Blutlinien, Kuckuckskinder oder Adoptivkinder handelt. Aber im Großen und Ganzen sind die verwandtschaftlichen Verbindungen des Hochadels relativ gut dokumentiert. Außerdem kann man sich der Aussage, dass jeder von mittelalterlichen Königen abstammt, auch von einer statistischen Seite nähern.

Karl der Große entspricht der 40. Generation in meiner Ahnenfolge, d.h. dass zu seiner Zeit etwa 1 Billion (2 hoch 40) verschiedene Vorfahren gelebt haben müssen, wenn es keine Dubletten und Heiraten zwischen Verwandten gegeben hätte. Auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands haben damals allerdings nur etwa 2 Millionen Menschen gelebt. Da die Adligen damals recht viele Kinder hatten, inklusive unehelichen Nachkommen, sind die Quervernetzungen in den Ahnentafeln fast zwangsläufig. Und selbst wenn man Restzweifel an einzelnen Eltern-Kind-Beziehungen haben darf, sagt einem doch die Wahrscheinlichkeit, dass es andere Beziehungen geben muss, die dann „einspringen“ könnten.

Blaues Blut hat jeder

Man darf also davon ausgehen, dass jeder blaues Blut hat, und zwar gleich mit Blick auf mehrere Königshäuser. Ob man daraus allerdings noch irgendwelche Erbschafts- oder Thronfolgeansprüche ableiten kann, das ist wohl mehr als fraglich.

Ich bin freiberuflicher Ghostwriter und Lektor für Texte vom Roman über die Biografie und den Blogbeitrag bis zum Sachbuch oder Werbetext. Außerdem betätige ich mich als Coach für wissenschaftliches Arbeiten. Als promovierter Naturwissenschaftler (Chemiker) sind mir Struktur und Genauigkeit bei Texten aller Art wichtig. Aus meiner 20jährigen Berufserfahrung als Führungskraft und Projektleiter in der High-Tech-Industrie, die zeitweise auch Marketing-Aufgaben beinhaltete, weiß ich: Es braucht immer auch Storytelling, um eine Zielgruppe für ein Thema zu interessieren.